一、当前全球计算机加工产业基本格局

当前,全球计算机生产网络的核心是拥有系统集成能力和控制能力的领导厂商,围绕左右的是大量中小型专业化供应商等。计算机产业领导厂商可分为两大类:即品牌领导厂商和合同制造商。前者主要有美国的IBM公司、Intel公司、戴尔公司、惠普公司,日本的索尼、东芝、NEC、佳能等公司。这些品牌领导厂商控制着计算机的全球品牌、架构和设计标准,或者是控制磁盘驱动器、显示器、半导体等关键零部件的生产,他们不断放弃内部制造能力,将资金投人到营销和产品研发等高增值环节,而将产品生产委托给合同制造商或当地各级供应商去完成。而后者没有自己的品牌产品,而是通过建立全球生产网络为品牌领导厂商提供一体化制造和全球供应链服务。目前全球合同制造商主要有美国旭电公司、纬创力公司、新美亚公司、天泓公司和台湾的富士康集团等。合同制造商采取垂直一体化战略,整合着不同国家或地区的计算机产品生产链条的不同环节,为品牌领导厂商提供全面服务。

配套领导厂商的是大量专业化供应商。高层级供应商主要由来自新加坡、韩国、台湾的企业,比如韩国三星、LG公司、台湾宏基公司等。除了核心研发和战略性营销仍由品牌领导厂商控制外,高层级的供应商承担了全球供应链管理的协调功能。低层级供应商在全球生产网络中地位较弱,绝大部分集中于低工资的制造区域,比如中国大陆、墨西哥、马来西亚、匈牙利、波兰和捷克等国家和地区,作为廉价标准零部件的供应商出现。其主要的竞争优势在于低成本、速度和交货的灵活性,当市场上需求发生波动时很容易在短时间内被抛弃。

在这种格局下,全球计算机产业的核心技术产品,如芯片、操作系统、高档硬盘等掌握在美国少数品牌领导厂商手中,利润率也最高,达到25%以上;日本、韩国、我国台湾企业作为生产网络中的协调者和主要零部件比如集成电路、半导体的制造商,利润率可达15%以上;中国以及亚洲和东欧、拉美地区等发展中国家的企业,主要通过加工贸易形式从事机器组装、外部设备制造等业务,利润率不到5%(见表1、图1)。

资料来源:张纪《产品内国际分工的收益分配》,《中国工业经济》,2006年第7期。

二、全球计算机加工贸易产业模式发展特点

以笔记本电脑为例,全球品牌制造商主要包括Dell、HP、Toshiba、Acer、Lenovo、富士通-西门子、Sony、NEC、Apple、Asus等。这些品牌商的加工贸易模式大致分为三种:完全代工模式、高自制模式和介于前两种之间的模式。第一种模式以美国HP、APPLE(广达、华硕代工)公司为代表。这些企业将笔记本电脑委托给中国台湾代工厂家生产,公司核心竞争优势在于价值链两头,如产品概念生成、品牌管理和销售服务等市场链节。采用这种模式的企业通常不具备制造方面的核心技术优势,没有整合完整供应链的地缘优势,也没有自制的成本优势,但可以充分利用自身品牌、市场力强和模块化生产方式所带来的降低制造成本的好处,实现对供应链的支配力。第二种模式以日本的东芝和富士通—西门子为典型。许多关键零部件如硬盘或者自己制造,或者与零部件供应商之间存在着股权关系,经营业务基本覆盖整个价值链,但优势在中间的制造链节。在模块化生产方式下,采用高自制模式前提是其具有一定技术优势,特点是能依靠关键零部件的生产获取较高利润和对供应链的较强支配力,对供应商管理比较直接,质量能够得到有效的保证。但这种模式无法与HP等100%委托代工的成本优势相比较,因而市场力相对弱些。第三种模式以Dell公司和大多日本企业如Sony、NEC等为代表。这种模式经营重点在价值链后段,特别是企业的市场份额,企业一般不具备核心技术,无法利用技术优势形成对供应链的支配,所以对企业物流管理能力要求较高。其特点是单位产品盈利能力较低,但在模块化生产方式下,市场灵活性最高。

三、我国计算机加工贸易产业发展状况

我国计算机加工贸易产业是在不断融入全球生产网络的进程中逐步发展起来的,并呈现出产品生产集聚和价值链升级、企业能力升级、关联与外溢效应升级等特点。

1、产品生产集聚和价值链升级

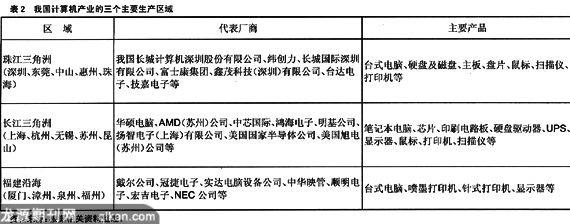

目前,我国已经形成计算机产品加工制造的三个主要集聚区域(见表2),即珠江三角洲以生产台式电脑、外部零部件为主,福州、泉州等东南沿海以生产电脑外设产品为主,长江三角洲以生产笔记本电脑和半导体产业为主的生产格局。计算机加工贸易产品价值链已从低端的键盘、鼠标、机箱外壳升级到高端打印机、扫描仪、显示器,从零部件、配件的生产升级到台式电脑、笔记本电脑、个人数字助理等整机生产,甚至生产技术含量较高的主板、印刷电路板和芯片。而且,我国计算机加工贸易企业还从生产向设计、营销等战略性价值链环节和高附加值增值活动提升。

2、企业能力逐步升级

我国计算机加工贸易企业通过不断采用更高效率的生产方法,不断提高技术与管理水平,推进企业自身能力的升级。比如中芯国际,现有员工1000多人,其中博士、硕士占了1/3,来自美国、意大利、新加坡、我国台湾的高级人才占了1/4,中芯国际还与复旦微电子学院合作,设立了博士后工作站。在管理手段方面,我国计算机加工贸易企业通过实施国际标准来提高管理水平,如APC苏州工厂早在1999年就同APC在美国、爱尔兰、菲律宾的工厂一样获得了1509002质量体系认证,并通过了ISO14001认证。

3、关联与外溢效应有所显现

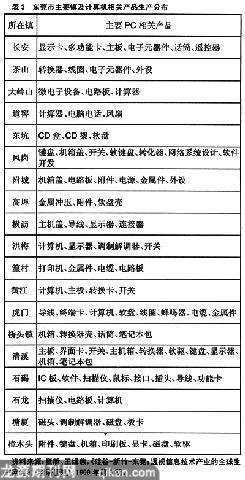

我国计算机加工贸易在发展过程中,围绕某一主要生产厂商涌现出了相应配套企业,形成较完整的生产体系,产业集聚效应日益呈现,其中以台资计算机加工贸易企业最为典型。以东莞为例,台资计算机加工贸易企业已经形成了以大企业为中心,大量专业化分工协作的配套企业、关联企业和下游企业整体入驻的形势,并带动本地形成一大批生产配套性企业的集聚。方圆25公里以内已形成计算机生产95%的配套能力,并出现了各种电子产品专业化镇(见表3),各镇进行计算机产品的专业化生产并形成产业的前后向联系,产业集聚的力量和由此形成的配套能力也吸引了美国、日本、韩国等地的计算机生产大企业将产业和资本迁移到此地。

4、关键零部件生产仍具很强的外部依赖性

计算机产业的核心技术集中体现在芯片的研制和操作软件的开发方面。目前,电脑芯片基本上被Intel公司、AMD公司和威盛公司三大巨头所垄断,而操作系统则被微软公司所垄断。我国计算机加工贸易中更多使用的是常规技术,关键零部件主要依赖进口。以笔记本电脑为例,我国已经成为世界上最大的笔记本电脑生产基地之一,但笔记本电脑的核心技术——CPU掌握在美国企业手中,液晶显示器技术则由日本、韩国企业控制,我国只能赚取微薄的加工装配利润。由于未掌握关键技术,我国计算机加工贸易产业的利润有相当大的部分转移到掌握关键技术和零部件的国外上游厂商那里,而且在关键技术上对于国外领导厂商的依赖也使我国计算机加工贸易企业在生产上很被动,只能采取跟随国外领导厂商的战略而很难实现超越。

四、推进我国计算机加工贸易产业发展的建议

1、根据逆向竞争优势,找准专业分工定位,实施“模块化”发展战略

计算机产业已经进入模块化产品制造时代,计算机的各项功能分别由一个或几个独立组件来实现,组件之间又相互配合成有效运转的整体。不同的企业致力于某一部件的开发与制造已经成为计算机行业的主流趋势。我国不需要把大量资金投向整个生产环节,而是可以结合自身成本低、技术人才丰富的竞争优势,选择某一具有发展前景的新产品、新标准或某一生产环节实施模块化发展战略,实现赶超。

2、构建计算机加工贸易产业自主创新体系

我国计算机加工贸易虽有发展,但企业技术创新能力和市场开拓能力严重依赖于外部。为了摆脱这种依赖境地,我国计算机加工贸易企业必须拓宽自身的知识基础,加大研发投入,构建计算机产业加工贸易自主创新体系,依靠技术积累寻求链节突破,并形成专业化的创新能力,在全球化的竞争中形成自身的优势。

3、积极推进本地企业给品牌和合同领导厂商配套

计算机行业呈现以领导厂商为主导的、非对称性的生产网络结构,与领导厂商企业接触并配套,一方面可以不断获得产品设计、新架构标准、领先的生产技术、复杂的质量控制和物流程序等最新的知识;另一方面,在领导厂商的要求下供应商的技术水平、管理水平以及产品质量会提高很快。

4、推进计算机加工贸易企业的区域合理布局

我国计算机加工贸易产业主要集中于三大区域,三大区域没有产业分工和产业特色,不利于形成良好的区域合作机制和相互依存的专业化分工协作产业网络,由此迫切需要政府从宏观上加以整体规划。当土地和劳动力要素价格上升时,相对密集地使用资本和技术的有利条件也就在形成中了,会促使沿海地区提升高技术产业加工贸易的产品结构和链节转移。与此同时,内地的劳动力供给优势依然存在。如果能建立便捷的商务渠道,按沿海接单内地生产的模式设计国内的加工贸易格局,使沿海地区的加工贸易增长优势逐步复制到中西部地区,将有助于延长产业的加工链并促进整个我国计算机产业加工贸易的长久发展。

5、为计算机加工贸易产业发展提供更好软、硬环境

从硬件来看,就是要提高服务设施水平,例如加强现代化港口和码头建设,加快油气管道、公路和铁路等国际性运输体系的建设。同时,加快发展远洋运输船队和远洋航线,开辟国家航空线,提高运能的同时降低运输成本。从软件看,在吸收计算机产业外资方面,不仅要吸收制造性企业,还应注意吸收服务性企业,例如高技术出口加工区应允许区内制造性企业从事与本制造业有关的服务业、允许服务性企业为区内制造业服务;应特别鼓励区内制造业将增资重点放在与制造业有关的服务业,同时也应允许供应链管理企业进入出口加工区,逐步通过发展加工贸易培育本土的产品集成、物流管理能力和产业集群。

参考文献:

1、张纪《产品内国际分工的收益分配》,《中国工业经济》,2006年第7期。

2、童昕、王缉慈,《硅谷-新竹-东莞:透视信息技术产业的全球生产网络》,《科研管理》,1999年第9期。

3、Boy Luthje. Global production networks and industry upgrading in China:The case of electronics contract manufacturing. East-West Center Working Paper,2004.

推荐访问: