人物,是宋诗派的代表,但这并不是说他不学汉魏诗和唐诗。

人物,是宋诗派的代表,但这并不是说他不学汉魏诗和唐诗。

关于宋诗运动的缘起,《四库全书提要》在论及前朝和本朝诗学倾向时说:“当我朝开国之初,人皆厌明代王、李之肤廓,钟、谭之纤仄,于是谈诗者竞尚宋、元。”至乾嘉时期,很多人认识到了宋诗的可贵之处,宋诗运动因而风靡一时。赵翼的“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有人才出,各领风骚数百年。”这首脍炙人口的诗就是当时诗坛的写照。何绍基和时代之脉搏,领时代之风气,与众师友一起,扬起了宋诗运动的大旗,这杆大旗在某种程度上不乏作为“诗必盛唐”的反对派的色彩。

何绍基力学宋诗,于苏轼受益最多。他认为“坡诗洋洋海波注”,“七万字同星列附”。在他的诗集中,用坡韵之作,累见不鲜。金天翮在《艺林九友歌序》中说:“晚清诗人学苏最工者,推何猿叟、范伯子。”学宋诗的出发点或许有对“诗必盛唐”的厌倦心理,但这并不说明他对唐诗弃而远之。《东洲草堂诗钞》中卷四的《集杜诗十二章》,卷十一的《滩行》、《桂柏》、《江浦长风》等诗,都是学习杜诗的明证。杜甫之外,他还学习韩愈、孟郊的诗,其诗作于诗集中随处可见。除此之外,何绍基还学习李白、李商隐的诗作。卷九的《晃州》:“长安月渡黄河水,送客荆门下五溪。一片清晖不知远,今宵却到夜郎西。”即是学习李白的精彩之作。他对唐人的学习,是他不拘门户、兼收并蓄的思想所决定的,也许只有这样,才会有他在宋诗运动中的成就与地位。

犹如诗坛,何绍基在书坛被称作清代碑派书法的代表人物,但他对帖学也用功不辍,成为兼融碑帖之学的典范。

清代习帖者由于多被董赵所笼罩,这一时期帖学家的作品,往往点画靡弱、神采匮乏,这些都昭示着帖学的衰微。而清代金石学的发展带动了文人的访碑之风,并由此引发了书法上的碑学。

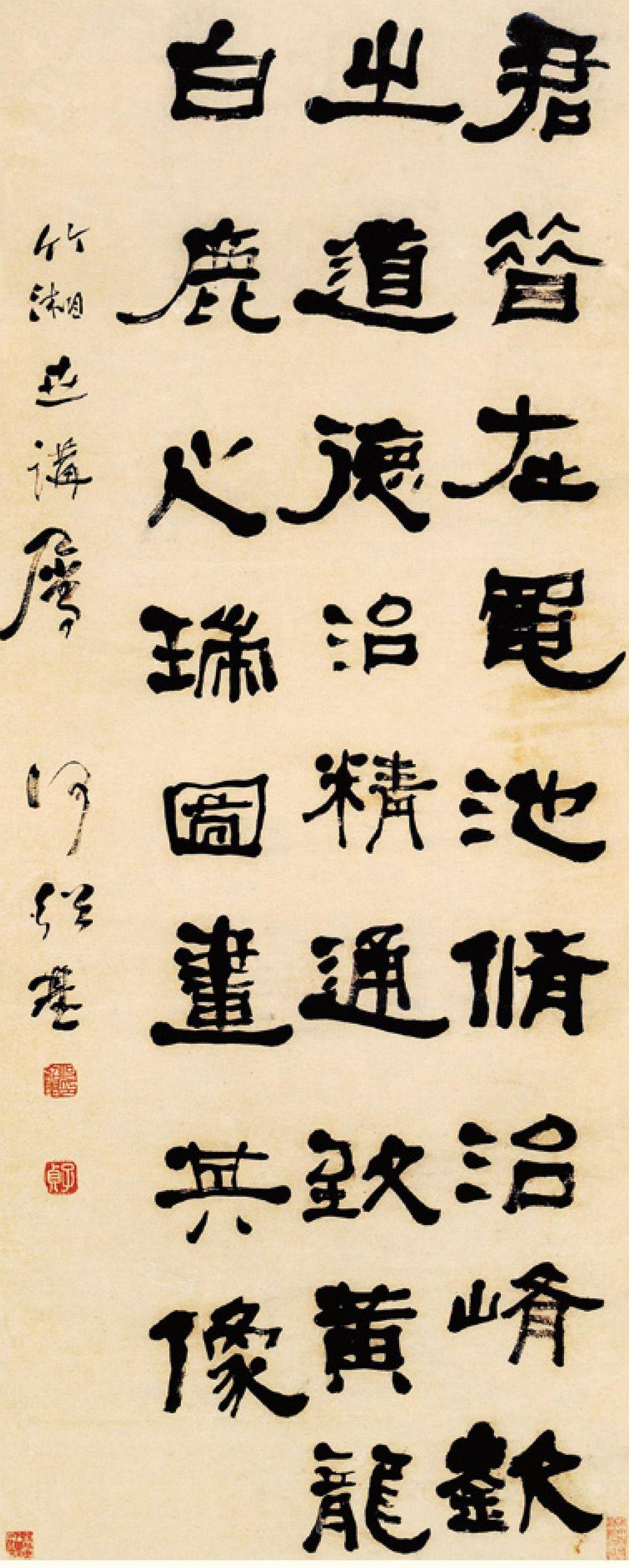

何绍基作为清代碑派书法的旗手,他在一生的学书道路上,对碑下了很深的功夫,常常“穷日夜之力,悬臂临摹”。在北碑中,何绍基对《张黑女墓志》用功最深,他尝说:“余自得此帖后,旋观海于登州,既而旋楚,次年丙戌入都,丁亥游汴,复入都旋楚,戊子冬复入都,往返二万余里,是本无日不在箧中也。船窗行店,寂坐欣赏,所获多矣。”⑩晚年,他在篆隶上格外用功,对《张迁碑》、《礼器碑》的临摹几逾百通。

在崇碑的同时,何绍基对帖也给予了极大的关注。他突破了当时书坛盛行的书分南北与碑帖之争的思想笼罩,对被划为南派与帖派的王羲之的《兰亭序》、《圣教序》与《黄庭经》等临习有加,显示出了超凡的胆识与眼光,马宗霍尝叹服其临作曰:“然余尝见其临《怀仁集圣教序》,风化韵流,直造山阴堂奥,始知大家无施不可。”何绍基在当时碑学正兴的大环境下,不因碑废帖、不因北废南,不囿派别之见、门户之见,植身于广阔的传统之中。可以说,兼收并蓄的书法思想在其书法之大成中起到了重要的作用。

三、标新立异,独辟蹊径

相对于唐人空灵、肤廓的“大众的诗”,宋诗质实而深刻,有喜用险韵、仄韵的风气,以显示宽博的学识和丰厚的词汇。何绍基以比宋人更为极端、更为大胆的字法、句法、语法、章法作为突破口,力求与苏轼、黄庭坚的不同,从而达到标新立异的效果。

何绍基沿着黄庭坚宁生勿熟、宁硬不软、宁苦不甜、宁涩不滑的手法,以语不惊人死不休的精神,不断在字法、句法、体裁、独创性上下功夫,反复推敲、清除陈言,走自己的路。在《东洲草堂诗钞》中,经常能领略到他用险韵的高明之处,即使用宽韵,他也故意挑一些平时不用的字词。写人、摹景、状物,少作平淡语,而是追求一种生动、突兀的感觉。

如卷九的《到常德,得杨性农亲家信,喜晤阿兄荔农》一诗:“荔农十年不相见,意气向人弥稳练。虽云壮志厌看须,无奈老痕都着面。朗江清清不可孤,高杯大扇容狂呼。崟崎历落休相笑,脱却征袍一野夫。修梧奇竹性农性,文采幽腾风骨正。一第蹉跎笑问天,千秋著作还争命。书来告我秋闭关,舟车高挂风日闲。母健妻贤儿子秀,读书饮酒看青山。”这首诗平仄韵互用,“崟崎”字法生僻,上句与下句意境多相对,句法跌宕。人物性格在他笔下生动有趣,而“高杯大扇容狂呼”句更是把荔农遗世独立、豪放不羁的性情表露无遗。

何绍基在使用虚词的繁度和难度上,都超过了前辈诗人,也是其诗之特色之一。如“鱼耶肉耶不可辨”,“何况区区皮肉体”,“但有怡颜奉甘旨”,“大哉钟乎谁所为”,“前者已误后则难”等等,俯拾皆是。在其诗集中,几乎所有的虚词都可以找到,如时还用“焉”、“哉”、“耳”、“矣”等字作韵脚。例如:“或传或不传,不幸不幸欤!”、“欲传种竹不传诀,待子岁暮归来乎?”等等,不一而足……

在书学道路上,特别是在临古中,何绍基探索出了自己独特的方法。他虽临古精勤,但并非盲目地死临,而是特别注重为何而临,从临摹中要得到什么。马宗霍评其临汉碑曰:“东京诸石,临写殆遍,多或百馀通,少亦数十通。每临一通,意必有所专属,故一通有一通之独到处。”又曰:“每临一碑,多至若干通,或取其神,或取其韵,或取其度,或取其势,或取其用笔,或取其行气,或取其结构分布。当其有所取,则临写时之精神,专注于某一端,故看来无一通与原碑全似者,昧者遂谓蝯叟以己法临古。不知蝯叟欲先分之以究其极,然后合之以汇其归也。”用此法临古,看似与原作大相径庭,得之甚少,其实这正是何绍基的高明之处。如此临摹当然要比囫囵吞枣式的什么都似像非像要深刻得多,它有助于提高分析作品的能力,有助于深入地领会原作的真谛,也有助于更好地消化吸收。

“真行原自隶分波,根巨还求篆籀蝌。”在不断的探索中,何绍基坚信篆分乃书法之源头和根本,并以篆分之意为径,作为打通其他书体的独特手法。他不仅大量地临习了前人的篆书、隶书,还独具慧眼地从前人的楷书、行书中汲取篆分之意。在何绍基看来,书法虽有多种字体之区别,但它们之间并非格格不入,篆分之意不仅存在于篆书、隶书中,还存在于楷书、行书、草书中。《道因法师碑》是唐代非常成熟的楷书代表作,法度森严、险绝峻爽,虽在形体上具有一些分书之相,而其点画用笔则具有明显的楷书特征。何绍基牢牢地把握住了此帖所透漏出的分书信息,并肆意发挥,由篆分入楷,将篆分之意注入临习中。从其临作中,可以清晰地窥得:原碑中起笔收笔、钩、挑、捺等处华美锋利的风姿被他如绵裹铁般的篆分用笔淡化,篆分之意最大限度地化入楷书之中,原碑线条中偏锋、侧锋的扁薄感觉荡然无存,而代之以中锋,代之以凝劲,大有化百炼钢为绕指柔之意,人们常见的楷书特征被他巧妙地改造成了自己的符号语言。何绍基并非孤立地对待各体的学习,而是相互贯通。因此,他笔下的篆分也自然带有楷书、行书、草书的味道。

四、不名一体,富于变化

朱琦在《使黔草序》中评道:“其所为诗,不名一体。”何绍基一生作诗达两千余首,各种形式诸如古体、近体、律诗、绝句、五言、七言、杂言等都运用纯熟。从他诗的内容来看,各种体裁如咏古诗、山水诗、咏物诗、抒情诗、爱国诗等丰富多彩。从他写诗的手法来看,也不拘一格。

一是多用赋体,好为长篇巨制,动辄数十百韵。

二是以古文的章法入诗,冲破了诗与文的界限。长篇古诗与古文之间,不存在不可逾越的鸿沟。尤其长篇巨制,在写作时须有一番谋篇布局的功夫,即所谓章法。唐宋古文家所谓转折、波澜、布置、奇正,韩愈、苏轼、黄庭坚都运用于诗歌之中,明代唐宋派把主次、轻重、呼应、开合、伏藏、顺逆……称作古文之法,清代古文家好以古文章法谈诗歌,特别是长篇七古,常常借以达到感情共鸣的目的。在《东洲草堂诗钞》中,这一手法在一些长诗中得到了很好地运用。

三是打乱诗的一般音节,不拘常规。五言诗习惯上的章节,多为上二下三句式。七言诗习惯上的章节,多为上四下三句式。何绍基多违犯这一定式,在五言诗中有用上一下四的:如—万马走坂,如—群鹰脱条(《五月望日得雨深透,次日中丞有诗索和》);吾—乃今之愚(《得黄大书却寄》)。有用上三下二句式的:生我者—父母,成我者—舅耶(《生日书怀》)。在七言诗中有一三三句式的:有—实秋结—华春敷(《题符南樵半亩园订诗图》);如—折肱三—折臂九(《题劳辛陔沙鉴赠砚》)。有三一三名式的:有奇石—兼—松竹梧(《题符南樵半亩园订诗图》);真知己—是—高皇帝,不负君—惟—太史公(《韩侯岭》)。

何绍基在书法上也是诸体兼擅,面目多样,不同时期的风格也不一而足,同一幅作品中,其创作手法也是变化万端,不可端倪。

何绍基的小楷以其古拙生涩、清逸飞动之美而臻小楷之高难境界,在有清一代,尤其是馆阁体盛行之时,弥足珍贵。王潜刚极为服膺,尝赞道:“蝯叟小真书较大真书胜数倍。或以为如此古拙之笔,而能有如此精妙小楷,甚奇。”何绍基在取法上除了延续其大楷外,还从《小字麻姑仙坛记》入手,掺以魏碑及《黄庭》、《乐毅》笔意,与时风迥异,别开生面,“视刘文清之取姿养势者,倜乎远矣”。

清代中后期,鲜有精于草书者,或与时代崇尚考据之风,书者为严谨沉重之风气所累而乏浪漫恣意的草书情怀有关。在何绍基的传世作品中,偶见草书,但自立高标,他打破了草书的传统审美,掺入了许多个性化的思考,力克传统草书的“流”而代之以“留”。

何绍基的行草书代表了他书法的最高成就,也全面地体现了他的书学思想。何绍基没有沿袭二王、阁帖的老路,也没有蹈邓石如、包世臣的旧轨,其行草根底平原《争座位》与北海《麓山寺碑》,将秦汉篆隶、北魏碑刻熔为一炉,从形体、笔法等方面大胆突破。他在笔画中融入了篆书的圆劲中含、有馀不尽,隶书的起伏向背、去势悠长,北碑的翻折斩截,《道因碑》的刚直骨鲠,还有裹锋、逆入、战行等等;在结构上,他以颜的宽博开张为基调,吸收了隶书的横势;在墨色的运用上,除了一般的燥润变化外,何还有意识地采用涨墨和枯墨之法以及由逆锋、裹笔而造成的皴擦效果。诚如《清稗类钞》所评:“行体尤于恣肆中见逸气,往往一行之中,忽而似壮士斗力,筋骨涌现,忽又如衔杯勒马,意态超然,非精研四体,熟谙八分,无以领其妙也。”

何绍基在篆书方面取法更加高古,他先后临习过《石鼓文》、《毛公鼎》、《楚公鼎》、《宗周钟》等多种金文,并以三代篆籀之法入小篆,又将行书笔意掺入小篆笔法。在用笔上打破了以往写小篆的单调节奏,轻重缓急、起伏提按毕现笔端,写来犹如行书。结体时有犯险之意,使以往单调古板的小篆平添了几分情趣,一改往日以静为主的局面,有静有动,动静结合。

何绍基的隶书既有深厚的汉碑功底,又具有个性意趣的风格。在结构上有意涉险,犹如其行草,重心向右下方倾斜,然整篇看来不失平正。在行笔过程中,他积点成画,不肯苟且,而在笔画末端常牵丝引带,与下一画直接呼应,形成鲜明对比。在用墨上,则喜用涨墨。

何绍基的诗与书之关系,除了以上谈到的“做人为要,一以不俗”、“不拘门户,兼收并蓄”、“标新立异,独辟蹊径”、“不名一体,富于变化”之外,还有“以书入诗,以诗入书”、“落笔要圆,为学在藏”、“他山之石,功在其外”等诸多方面。限于篇幅,这里就不赘述了。总之,何绍基的诗与书是一体的,有着天然、难以分割的联系,值得我们深入研究学习。

推荐访问: