大理,这个位于亚洲文化十字路口的古都,以她深沉的文化底蕴闻名于世。而在苍洱大地上世代耕山耘水的勤劳智慧的白族儿女,正是这个文化的缔造者与忠实守护神。沧海桑田,在这个滇西文化的走廊中,至今还散落着许许多多的文化古迹,而碑刻艺术就是其中的一朵奇葩。近些年,一些文化部门对其作了大量的发掘与保护工作,整理出大批的史料,为研究这个神奇民族提供了宝贵的资料。然而,只要我们暂且忘却这些碑刻的史料价值,而对它的书法艺术稍加关照,我们不难发现这里头蕴藏着丰富的书法观念与审美因素。本文谨从书法角度试论之。

大理碑刻的独特发展历程

大理碑刻的发展可以追溯到汉代,而它走的是一条相对封闭和滞后的道路,由于相对的封闭性与滞后性导致了它的相对独立性,也就是说由于地域、民族、交通与信息诸因素造成的独立性,使大理的碑刻艺术有了自己的独特性与完整性,但同时又能包容汉文化。我们不能忽视它对汉文化的包纳,正是能接受汉字并使之成为大理碑刻的表现形式,而又能对其根据自己民族的特点加以发展,成为相对的独特性,使大理的碑刻获得了奇异的审美结果,这本身就体现着一种价值。

据考证,汉字是由汉代传入云南的,刚刚传入云南时,云南的碑刻形制与字体同汉代无大异,从云南出土的唯一的汉碑《孟孝琚碑》可以求得印证。《孟碑》之字为当时的汉隶,也呈扁方状。当然,字形的构成比之成熟的汉隶略显率真自由,这就为云南碑刻的独特性(包括审美)开了先河,最起码是一种传承,实际上这也是必然的。那以后隶书便成为云南文字发展的基础,也就在那个时候,云南的汉字便开始走上了独立的相比中原一带较慢的发展道路,至东晋时期,云南的汉字早已与同时代的中原文字有了相当的差异。到公元400年左右,王羲之已经死去,而他早把楷书与行书发展到一个相对成熟的阶段,但在云南还在盛行“二爨”的书风,连楷书都没出现,但中原的汉字发展还是在不断地影响云南。至唐代以后,大理的碑刻已经对楷书的运用十分娴熟,《南诏德化碑》就是在大历元年(766年)立的,可以佐证。但值得一谈的是,《德化碑》的楷书是两晋风味的,与北魏碑的《崔敬邕墓志》也很相似,但与法度为胜的体现出盛唐之音的唐代楷书极不相称,因为大历年间正是四大楷书家之一的颜真卿的字体成熟期,欧体早已成型近百年。当然,这个时候对中原文化的汲取比两晋时候已大大加强。随着时代的推移,南诏与大理国的汉字同中原的汉字在形体上差距越来越小,但呈现的艺术风格依然差异较大。大理一带一方面继续走《德化碑》一路的风格,并使之民间化,另一路还在追寻二爨的风格,当然,后者是一种对艺术美的崇尚。

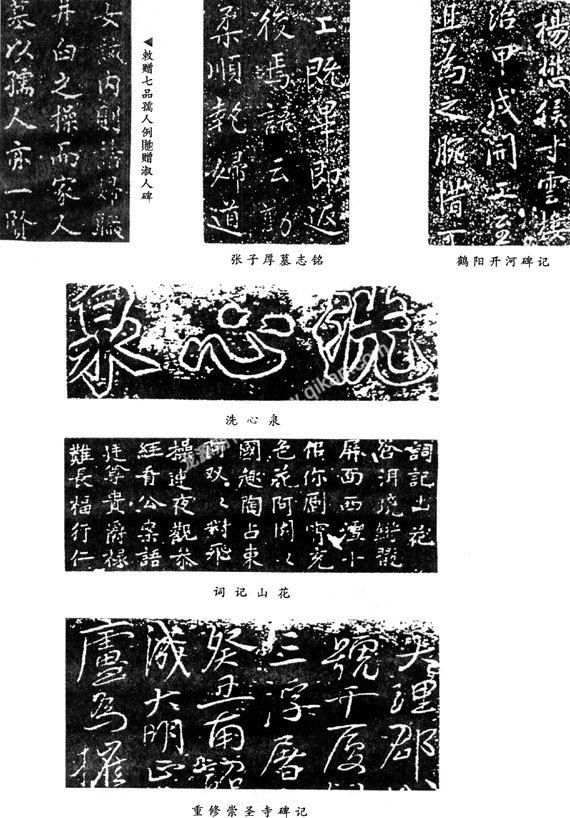

宋大理国后,大理的碑刻发展出现了多极化的态势,大致可看为四个层面。一是以学习中原书法为主的,如《大理国渊公塔之碑》(1220年·祥云水目山)及《大理崇圣寺碑铭》(1325年·崇圣寺),以及碑阴《大理崇圣寺圣旨碑》(1326年)。前者具唐五代法,后者碑阳楷书带行,兼晋人风韵及唐代颜公等人之法,有极高的书法水平,碑阴之字隐隐透出黄庭坚笔意。另外,《宝莲殿记》(1398年·大理喜洲),存明显的唐代楷书法度,极具书法技法。二是继承《德化碑》。《德化碑》有晋人的气韵生动,又兼《崔敬邕碑}(517年·河北安平)的北碑气格,同时融入唐人李北海《麓山寺碑》的奇崛,可谓为唐以后大理碑刻书法艺术的百科之集。因而,许多宋元以后的碑刻,都从此碑化出,如《故大师白氏墓碑》(约1299年·大理五华楼)、《故大理路差库大使董逾城福墓志》(1337年·大理五华楼)及《敕授鹤庆路照靡杨伯口墓志》与《元故先生杨俊墓志》(1382年·大理喜洲)。这些碑结体及笔法均极似《德化碑》,相信有师承关系,而且书者必定是大理的先贤。三是民间化的率真之字。这些碑字体大多朴素率真,不假修饰,估计是一般大众所为,但却充分说明了书法已从高阁庙堂之中走向了民间,如《杨惠墓志》(1424年·大理挖色)、《处士王宗墓志》(大理挖色)。四是承袭二爨风格的。二爨指的是《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》,此二碑朴茂古厚,前者立于东晋大亨四年(405年),“奇姿百出”、“姿媚如神女”。后者立于458年,为“古今楷法第一”。据历史,唐天宝之后,南诏奉唐之命出兵讨伐爨氏,而南诏也许就在那个时代把二爨风格带回大理的。由于二爨书风的独特性,自当引起有识之士的关注,事实也说明了这一点。立于1391年的《崇恩寺常住碑记》(大理崇恩寺),不论其结字与用笔,与二爨差别甚微,而《善士杨胜墓志》(1467年·下关斜阳峰下),也与二爨的体构近似,仅仅更加楷化一些而已。立于l473年的《张仲和墓志铭》(大理挖色),也能找到二爨的些许消息。这些碑皆立于明代以后,为何没有中原书法文化的正脉的影响?这决不可能是一种偶然,恐怕只能认为是书者对二爨书风的仰慕。类似的碑很多,如《应国安邦神庙记》(1432年·大理挖色)。

我们可以这样认为,大理碑刻书法的发展自汉代后走的是以个性化的纵向发展为主兼横向对中原文化的吸收,直至与中原书法文化大融合的道路。这里头忠实地记载着白族先贤传承文化的艰辛与曲折。

大理古代碑刻的书法价值探微

大理古代碑刻的艺术源自汉隶,继而以其独特的方式进行发展,同时又不断地汲取中原的书法文化.所以它既具有个性,同时又兼备中原书法文化的特征,因而有极高的艺术价值。其所呈现出的书法审美也是多样化的。一方面,它获得中原书法的正脉,把魏晋风度作了充分的阐释,又能把唐代的法度运用自如;另一方面,它依托二爨书风,使它的高古朴茂与奇姿溢出得以弘扬,真正让古代大理的碑刻有了个性;再者,它所使用的书体包括篆、隶、真、行、草五大书体,个中不乏有极具个性之作,如楷行草间杂的《张公圹志))(1416年·大理喜洲),这碑中有北魏造像记的率真与朴质,又有唐代颜真卿《争座位帖》的笔法,既有楷书的端凝,又有行书的流畅,实为奇碑。下面依据历史发展的主线,论述有较高书法价值的碑以及曾对大理书法发展作出巨大贡献的人。

杨珙,自称儒士,生活于明永乐、宣德年间,据《大理历代名碑》著录的三块他书丹的碑,可以认定他是大理土生土长的民间书法家。其字属二爨一系,间杂北碑书风,而结体又有唐人法,其中《大理弘圭赵公墓志》为其楷书中的上乘之作,应属晚年作品(1430年),此碑用笔以方为主,结体紧密,但保留了不少二爨的遗风,这对后人习二爨有一定的借鉴价值。其书于1422年的《彦昌赵公墓志铭》,较《弘圭》碑少几分韵味。而他书于1416年的《张公圹志》实为奇碑也。奇碑,定为奇士所为。

在此插叙一笔。浏览大理明初之碑,多出自杨姓之手,如杨珙、杨禄述、杨仲达、杨辅、杨黼、杨宗道等,而且这些人基本都生活在13世纪中叶,书法风格近似。这是不是一个巧合呢,还是其中有什么秘密?

明代是大理碑刻书法的一个鼎盛期,有极大的书法审美内涵,这当中不但有杨黼这样的大学者,就连五峰儒生张英、鹤川邓祥、社学儒士李文海等人手书之碑,都极具颜体楷法,这些碑的书法平正宽博,雄强茂密,可以代表着当时的一流书法水平。另外,后两人书丹的碑见之于剑川,说明大理县级都有相当的书法成就。

杨黼。杨黼是活跃在13世纪中叶的大理著名学者、诗人与书法家,人称桂楼先生。从诗歌上讲,他有著名的白文诗《词记山花·咏苍洱境》,这早已得到学术界的公认,而其书于1444年的《鸡足山石钟寺常住田记》,精巧工整,有儒家风度,可以看出其书法留连于颜柳之间。桂楼先生不但楷法精熟,亦能写篆书,《鸡足山石钟寺常住田记》之额,即是他用玉箸篆写成的,从中可见他深得李斯笔意。除此之外,还有许多碑额也是他篆写的。

杨仲达。杨仲达的代表作品是《圣元西山记》(1450年),碑原在喜洲庆洞村圣元寺。庆洞是大理的一个重要的佛教场所,与绕三灵有密切关系,至今香火亦旺。杨仲达写的这一块碑,有唐人法度,掺入北碑笔法,字形微扁,清劲挺拔,端雅凝炼,给人以平心静气之感。此碑因碑阴刻杨黼《山花词》(1450),故名气很大。碑阴之字亦出自杨仲达之手,与碑阳无异。细品之,碑阳之字略胜碑阴之字。由于《山花词》独特的诗歌创作形式,把其书法价值淹没了。

明朝正德以后,大理的碑刻在书法上更臻完美。刻于1507年的《鹤庆军民府创建尊经阁记》、《新开黑龙潭记》(1518年,碑存鹤庆三家村)及1508年刻的《邓川州土官知州阿氏五世墓表》。这些碑,或为进士书,或为进士撰,从客观上也注定了大理书法与中原书法的融合。这时期的碑,呈现出的特点为结体端庄和谐,用笔精熟,真正继承了晋唐楷书的精华。其中,书法最胜者,当属l519年立的、今存洱源旧州村的《洗心泉碑》。

《洗心泉碑》的书法,已经彻底摆脱二爨书风,而是游离在四大楷书间,用笔尚颜柳之法,结构有欧之风采,而通篇洋溢着一种俊美灵秀之气,其分行布白和谐端庄,但又有自由流畅之韵味,可以想见当时书写者“得意”之情。细究其字,无半点尘俗之气,皆骨气奇高。碑额“洗心泉”三个行楷大字,深得颜家结体之妙,丰腴飘逸而又正义凛然,可窥见立者——邓川白族名进士杨南金——“同乡而少读书者,早晚常闻常见此诫,各洗其心,以去恶崇善焉”之宗旨。总之,完美而充满正义之气的书法与“去恶崇善"的旨归相得益彰,使《洗心泉碑》成为大理古代碑刻书法上的一块丰碑。此碑虽无书者署名,但可想见定为名士,不禁产生与之神会的欲望。

横向联系中原的书法,这时期,正是掀起个性解放与反帖学热潮的时候,而这种讲究浪漫主义的风潮并未对大理书法产生多少影响,这就为大理书法追求古典主义的精髓营造了一个广阔的天地,大理的书家正可以静心感悟古人的“得意”之处,忠实地传承着古典书法的精神。当然,中原的书法也并非完全都是讲究个性的,连风流才子唐伯虎(1470——1523)都在追求古典,大书法家文征明(1470——1559)也不遗余力的研习古人。即是说,创新是一种美德,是不可抗拒,但继承同样是一种美德,也是不可抗拒。

把明代大理书法推向顶峰的是李元阳。李元阳(1497——l580),明代思想家、史学家与书法家,大理人,白族,曾任监察御史,后辞官归故里四十余年,主张以儒家思想教化人,对当时官吏的腐败大加指责。其为人正直,与其时发配到云南的状元杨慎极亲密。应该说因为杨、李二人,为大理的文化加上了一笔重彩。从书法上讲,杨升庵“笔意殷美,出入二王松雪,故片纸只字,人争得之,如天球大弓”(李元阳语),可知杨慎书宗古典,而从李元阳的书法中,亦可见这样的精神。从现存的碑刻拓片看,他书于1546年的《大观堂修造记》(一塔寺),笔意追随王羲之,而且深得《兰亭序》三昧。《兰亭序》写成于春光明媚的三月,又地处“千岩竞秀、万壑争流”与“茂林修竹”的山阴,加上王羲之所崇尚的“手挥五弦、目送归鸿”的“三玄”精神,把《兰亭序》演绎得如“清水出芙蓉”一般的美。而李元阳曾在朝廷为官,不难理解王羲之之妙境,他本身又身处苍洱秀境之中,背后是崇山峻岭的苍山与清流激湍的七龙女池,面对的是碧波澄明的洱海,他又专习王羲之,此景此情,不但形似,更是神似。将《大观堂》碑置之于羲之帖中,大有难分颉颃之势。

至1553年,李元阳书《重修崇圣寺碑记》时,更加一分洒脱之气。此碑为行草书,简净高远,有龙翔凤翥之姿,昔人评王羲之书为“如谢家之子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风神”,观李元阳此碑,由衷钦佩他对王羲之用功之深。而真正代表李元阳楷书的是书于l573年的《标楞寺田记》(洱源)与1577年的《让公庵记》(崇圣寺三塔)以及l579年的《地藏院记》(崇圣寺),此三块碑已是他的晚年之作,当时其已是七八十岁高龄的人,还能健笔飞驰,实在令人叹服。此三作,用笔秀丽,然筋骨俊挺,乃信书随人老,其中大有二王父子笔意。掩卷思之,古往今来,宗二王者不少,而能在僻远的大理有如此得二王神髓者,纵然放置于历史的长河中,也少有人。

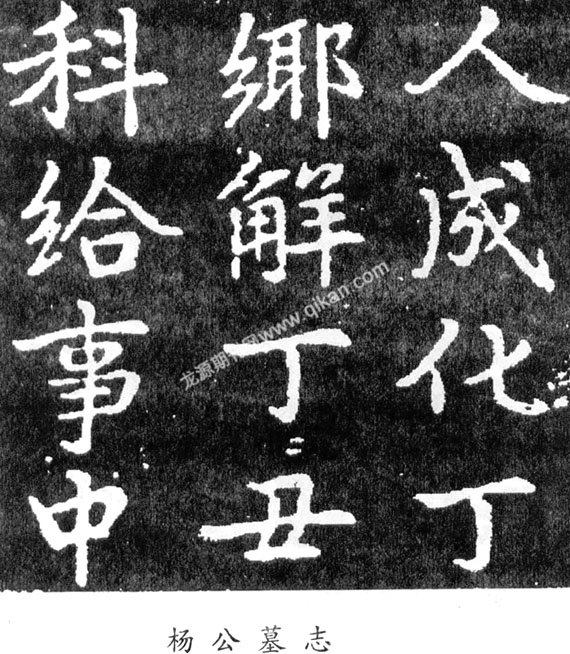

另,在喜洲弘圭山有一碑《明故户科左给事中杨公墓志》,立于1554年,其书法一派王风赵韵,与李元阳书比较,相信是李元阳手书,他当时为58岁,正是艺术家的成熟期。

明代是大理书法的全面收获期,也是大理文化积淀的最深厚时期,今日成为大理文化形象的三塔及古城,均是明代重新修葺的。作为一个白族的后裔,心中顿生崇敬之情,正是有李元阳一样的无数先贤,才支撑起大理文化的悠久深广的大厦,而那块“文献名邦”之匾,才有其坚实磐基。

1580年,大理历史上的文化丰碑李元阳跨鹤西归,谥文肃。“昔人已乘黄鹤去”,但留下的文化却能不朽。他的墓志铭亦精妙,书人二王堂奥,定为其追慕者书写,可见其书法之影响。

李元阳之后,大理碑刻的书法进入了一个更新的天地,多数碑书法精致,行文典雅,其中有代表性的是《水目山诸神缘起碑记》(1670年,祥云水目山)、《重修罗荃寺清复常住碑记》(1689年,大理海东)、《太和寺功德碑记》(1773年,云龙宝丰)、《重修崇圣寺塔记》(1791年,大理崇圣寺)和《种松碑》(1822年,大理一中)。这些已入清代,而书法亦不逊于中原,其中《种松碑》有较高的艺术价值。此碑巨大,高l70厘米,宽l25厘米。它的主要艺术价值是中间的行书诗,其行笔流畅连贯,就像“怪石奔秋涧,寒藤挂古松”,气势夺人,细品之,则知是从颜鲁公行书化出,近接钱南园(1740——l795)。书者为宋湘(1756——l826),为广东梅州人,进士出身,晚清书家,《蔗余笔谈》称其:“晚年作字,兴到随手取物书之,不用笔而古意磅礴。”故知非等闲之人。

晚清以后,大理的碑刻书法多习颜体,而且表现出很高的水平,其中较有名的是赵藩、赵鹤龄、陈荣昌、赵文治、周钟岳、杨凤楼、王炳章等人。

赵藩(1851——l927),剑川人,为四川茶盐使者,书宗颜真卿,钱南园与他被后人称为“一枝半笔”。“一枝半笔”是对云南书法的概括,意为赵藩仅次于钱南园。

赵鹤龄,鹤庆人,l895年科进士,喜颜书,深得颜公笔意。其楷书以《重修鹤庆文庙碑记》(1897年)为最好,通篇工整典雅。

陈荣昌(?——l935),昆明人,1883年入翰林,授编修,其存与大理的碑有《鸡足山楞严塔碑铭》(1933年)与《施节母杨太孺人墓表》(1921年,鹤庆辛屯),此二碑宗钱南园《施芳谷寿序》,平正挺拔,沉雄有力,有光明磊落之感,是近代难得一见的楷书。陈氏虽非大理人,却为大理的书法作出了很大的贡献。

赵文治,鹤庆人,曾作《敕赠七品孺人例貤赠淑人杨母孺人之墓志铭》(陈荣昌撰,鹤庆和邑)。此碑楷书,书法秀丽灵动,可知书者习王赵之字,又参以颜公《多宝塔》笔意。

杨凤楼,鹤庆人,作《鹤阳开河碑记》(鹤庆),碑文为楷行书,有颜公之意,又见有王羲之《怀仁集圣教序》之笔意,洒落多姿。

王炳章(1890——l952)鹤庆人,书《张子厚墓志铭》、《菩提寺碑记》,书法宗颜真卿、王羲之等。前者俊朗挺拔、劲利多姿,后者浑厚饱满、圆转遒劲。

此外要补叙两块碑与一个人。

《王崧墓碑序》(1839年,洱源)。王崧(1752——l838),洱源人,清嘉庆进士。此碑的撰者为阮元(1764——l849),其曾任云贵总督,与王崧有交谊,他是当时的朴学大师,又是清代著名的书法家,尤其是他提出的“南北书派论”的观点很重要,这个观点后来在包世臣、康有为等人的进一步宣扬下,直接促成了晚清的碑学大盛。这样一位大名鼎鼎的人为王崧撰墓碑序,书丹者肯定也是位书学修养高深者。观《王崧墓碑序》,果然如此。此碑用行书写成,书宗王羲之《怀仁集圣教序》,卓尔不群,精美流畅,分行布白,落落大方,可谓继李元阳作品之后的又一书法大作。笔者以为,这块碑的书法可视为大理古代碑刻的压卷之作,与《南诏德化碑》、《大观堂修造记》三足鼎立。

另一块是《诰授朝仪大夫陕西兴安府知府秀峰赵公墓志铭》(1849年,大理喜洲)。此碑有两个意义。一是碑文由民族英雄林则徐撰文,非同一般:二是书写者之书法工整精致,从碑文看,书写者不但熟悉二王、虞世南的楷书笔法,同时对颜真卿的书法有极深的功力,虽部分字结体欠佳,但整体可算一流,与李元阳楷书比较,差之极微。

桂馥。桂馥(1736——l805),山东曲阜人,于l797年任大理永平县令,卒于官,工书画。其隶书得汉碑正脉,常以篆书笔意写隶书且用笔浑圆凝重,给人以丰腴妍润、醇古朴茂之感。桂馥在大理生活了近十年,给永平乃至大理一带留下了许多珍贵的书法作品,同时为繁荣大理的书法艺术作出了积极的贡献。

至此,本文用比较粗的线条,以一己之见对大理历代的碑刻书法乃至部分与大理有关的外地书法家作了简单的梳理,令笔者深感欣慰的是,大理历代的书法碑刻,早期受二爨书风的影响,后独立发展,创造出奇姿溢出的书法世界,那里面有高古奇诡与朴素的审美,而到明代以后,随着与中原文化交流的日益加强,大理的碑刻书法能与中原书法并驾齐驱,而且比较好地传承了晋唐书法的精髓,使大理获得深厚的文化底蕴,我们今天重新面对历史,面对那段沧海桑田,心中有一种难以言表的激动。是的,正是那光辉灿烂的文明,让大理融入大中华民族之中,融入龙的文化之中,使之一刻也离不开祖国母亲,这便是我们研究碑刻的意义所在。同时,内涵深厚的汉字文化又成为大理民族赖以发展的坚实基础,她正昭示着白族儿女去开创更加辉煌的文明,在苍洱如画的走廊里,在风花雪月的诗性精神的感召下,大理将永远是中华民族的一颗璀璨明珠。

(综合园地主持 王子荣)